初回の「作物病害は人災」に出てきましたカンゾウ類株枯病について、もう少し詳しくお話ししたいと思います。

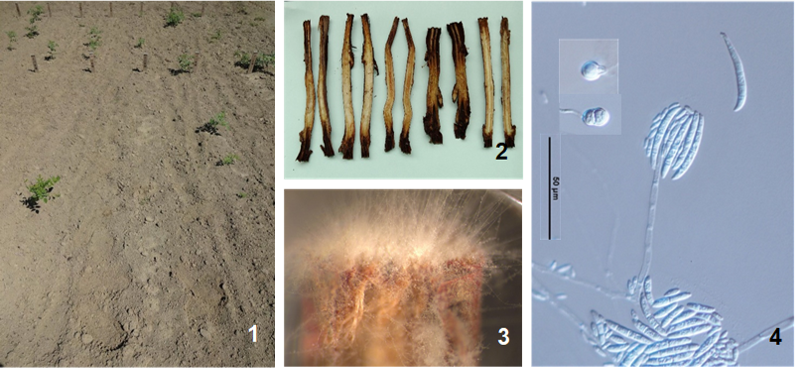

最も使用量の多い生薬「甘草」の基原植物にはマメ科のウラルカンゾウ(Glycyrrhiza uralensis)とスペインカンゾウ(G. glabra)があります。主にアジアの乾燥地では前者が自生しており、近年まで野生品が利用されてきました。日本ではほぼ全て中国から輸入してきましたが、需要の増大や輸出規制により価格が高騰しているため、国内自給に向けた栽培研究が盛んになっています。研究成果の一つであるストロン(根茎)増殖法は、春20 cm程度に切り分けた親株のストロンを定植し萌芽させることから、初期成育が早くその後の生育や品質が均一であるといったクローン増殖の利点を活かしたものです。2017年、北海道のストロン増殖で深刻な病害が発生ました。試験栽培圃場に植えたウラルカンゾウの増殖用ストロンの半数以上が萌芽せず欠株となりました(図1)。原因究明のため送られてきた被害ストロンを縦割りにしたところ、軽症では両端から維管束が褐変し、重症では最終的に暗色に軟化・腐敗していました(図2)。これらを保湿するとすべて白いカビが生え多数の分生子が水滴状に形成されました(図3)。その分離菌株を健全なウラルカンゾウに接種した結果、原病徴が再現されるとともに、接種菌が再分離され、この白いカビが病原菌であることが分かりました。次に病原菌の形態、すなわち、鎌形大分生子、楕円形ないし船形の小分生子、時に分枝する長い小分生子柄、1-2細胞の厚壁胞子(図4)とDNAの塩基配列により病原菌をFusarium solani種複合体の1種と同定しました(佐藤ら、2018)。

その後北海道では、本病に対して増殖用ストロンの殺菌剤浸漬処理と薬剤による土壌消毒、いわゆる化学防除法が開発されました。2020年春、殺菌剤の処理されたストロン苗を北海道から取り寄せ、新潟食料農業大学の未耕作地で栽培したところ、約4割が同じ病原菌により未萌芽あるいは立枯れて欠株となりました。病原菌の非汚染畑でも本病が発生したことは病原菌が苗に潜在しており、一旦病原菌がストロンに侵入すると薬剤処理でも完全には除去できないことを示しています。このように本病は他の土壌病害と同様に化学的防除法では十分に防げないことが明らかです。やはり、病原菌の非汚染畑で育成した無病の親株から健全な増殖用ストロンを採取することが第一と言えます。殺菌剤浸漬処理はあくまでも定植後ストロンの切り口から病原菌の侵入を防ぐため、また、土壌消毒は病原菌密度の低減を目的として実施すべきです。さらに可能であれば、北海道で提言されている小麦、テンサイ、ジャガイモ、大豆との輪作も有効な耕種的防除対策となるでしょう。

ちなみに最近、同じ病原菌によりスペインカンゾウでも壊滅的被害が生じることが報告され、病原菌はエンドウマメなども侵す種であることが明らかになりました(佐藤ら、2022)。今後、病原菌の宿主範囲を考慮した対策も考えていく必要があります。

図2.両端の切り口から腐敗した罹病ストロン

図3.罹病ストロン上の白いカビ

図4.株枯病菌の厚壁胞子(左上)、大分生子(鎌形3細胞以上)、小分生子(1-2細胞)

引用文献

佐藤 豊三・五十嵐 元子・菱田 敦之・川原 信夫・一木(植原)珠樹.2018. Fusarium solani 種複合体によるウラルカンゾウ株枯病(新称).関東病虫研会報 65: 61–64.

佐藤豊三・吉永実記・埋橋志穂美・五十嵐元子・芝野真喜雄.2022. Fusarium vanetteniiによるスペインカンゾウ株枯病(新称).日植病報 88: 223.