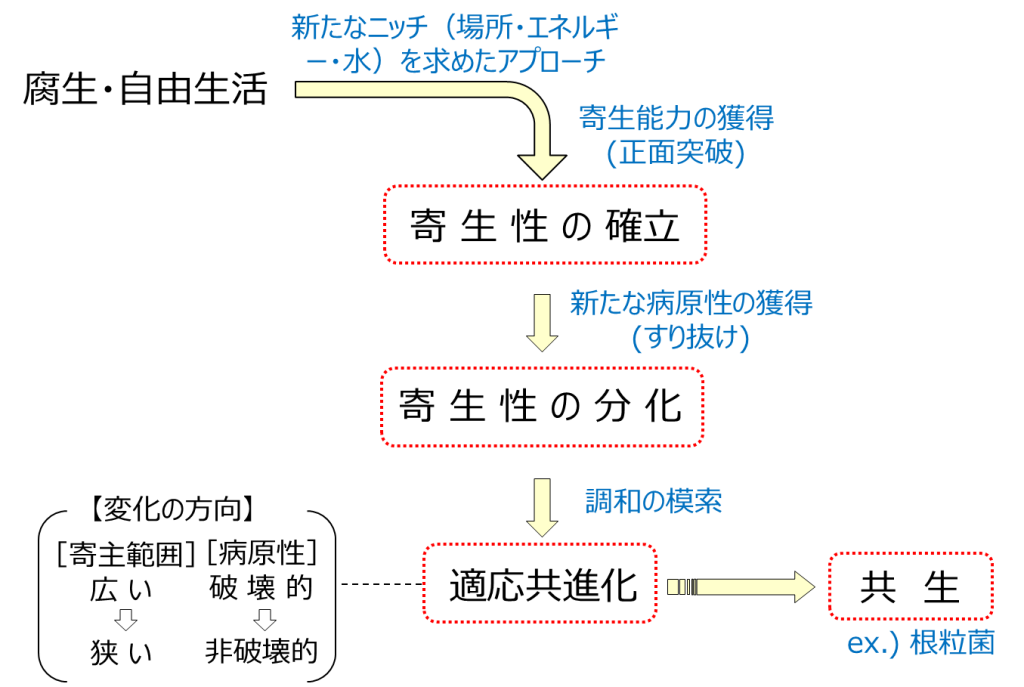

ヒトを含めてどんな生き物も、種の拡大、つまり仲間を増やして繁栄するために、豊富な水とエネルギーがたくさんある新たな生息場所(ニッチ)を求めて進化を続けています。新たなニッチを獲得するためには、①新しい生息場所を見つけ、そこで生きていける適応能力を獲得する、②他の生物のニッチをバトルによって奪い取る、③譲歩して相手に利益供与する、という方法くらいしかありません。この3つの中で、①の新たな生息場所の獲得を想定したとき、「他の生き物の体・組織」という場所は大変魅力的です。何と言っても、豊富な栄養と水があるわけですから。ですから、もし他の生き物の体や組織の中で栄養分を吸収・利用できる能力を獲得できれば、まさに独り勝ちで増殖・繁栄することができるはずです。この戦略を実現した生物が病原体(病原生物)である、と考えることができます(図1)。

図1.寄生能力の獲得(想定).

この流れを図2に示しました。これは私が1990年代初めに米国で師事したキーン(Noel.T.Keen)教授のアイデアを図示したものです。私自身は、この推論であれば植物に寄生する病原体(病原微生物=寄生者)が新たに生まれてくる仕組みを合理的に説明できると考えています。それでは具体的に考えてみましょう。

図2.寄生性の獲得・進化(想定).

Nature of parasitism (Keen,1993 )

多様な環境でカツカツの腐生生活を営んでいる微生物たちは、新たなニッチを求めて身の回りにいる生き物に片っ端から食らいついていく、という正面突破的アプローチを繰り返します。しかし、攻撃を受ける側の植物は、他の生物と同様に、体の中に入ってくる異物は排除する、という基本的なシステムを持っています。ですから、このアプローチのほんどは失敗に終わります。それでも中には現状からなんとしても逃れたい一心で、度重なる失敗にもめげず、繰り返しいろいろな生き物に食らいつくものがいます。すると、ある時、ある場所で排除されずにうまいこと栄養がとれ、増殖できるようになることがあります。寄生の成功です。「ある時」とは強い風で葉が傷ついたとき、日陰で弱々しく育ったとき、成長後期の組織が老化したとき、というような生物活性が低くなった時をイメージすればいいと思います。こうして植物が持つ異物侵入防御システムを突破し、「寄生性を確立」すると、宿主が次々に繰り出してくる抵抗反応をすり抜けて、あるものは病原力(はびこる力)を増強させて寄生できる植物の数を増やす方向へ、別のものは感染力(寄生する力)が強くなる方向へと進化していきます。たとえば植物病原菌では、灰色かび病菌や菌核病菌などの多犯性菌は前者のパターン、イネいもち病菌やジャガイモ疫病菌などその他の多くの病原菌は後者のパターンでそれぞれ進化してきた実例と考えられます。その後、同じ種なのに寄生する植物の好みよって異なるグループや系統が分かれていく、という「寄生性の分化」が起こります。よく知られているのはフザリウム(Fusarium)属菌で、その宿主はトマト、キュウリ、バナナ、キャベツ、シクラメンなどなど100以上の異なる植物種に対応した分化型がそれぞれ存在します。そして、それらがさらに細分化して、分化型内にレースと呼ばれる病原性の異なる系統が分かれていくケースまであるのです。

このような状況の中で、植物側も黙ってはいません。寄生性を確立されてしまった後も、病原体の侵入を感知する新たなシステムを獲得したり、新たな抗菌物質を生産するようになったり、あるいは細胞壁を強化したりと、あらゆる手立てで病原菌を排除する方向へと進化を続けるのです。この攻防は繰り返さされ、終わりの見えないバトルが続きます。これを分子レベルで説明したのが「ジグザグモデル」(Jones and Dangl, 2006)です。このバトルの過程で寄生性が分化し、レースが発生する一方で、時には異次元の宿主に飛び移るホストジャンプが起ったりします。このようにして、次々と新たな病原体が生まれ、植物に新たな病気を引き起こしていくのです。

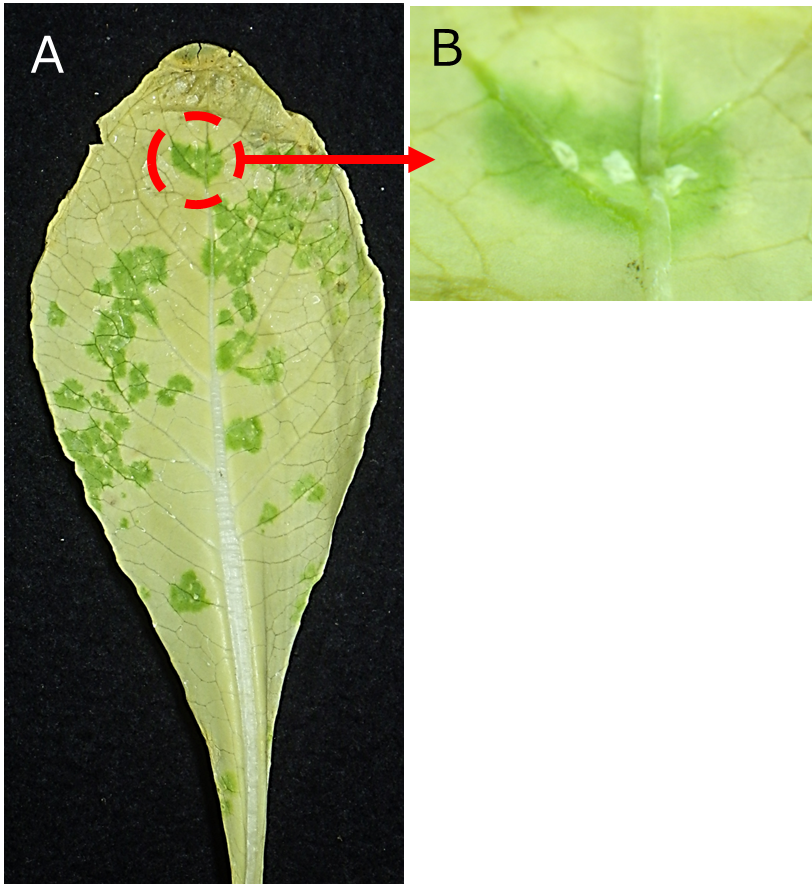

ただ、このバトルにはゴールもありえます。なぜなら、病原体である寄生者が宿主に100%依存してしまうと、彼らは宿主植物が死ねば自分も死ぬことになってしまうからです。たとえば、もし、宿主植物から奪い取る栄養の量はそこそこで済ませ、増殖のための宿主依存度を少し低くしておく、可能なら宿主植物に役に立つ何らかの物質を供給してやる、などというマメ科植物と根粒菌のようなwin-winの共生関係に向けた進化の選択肢がとれれば安定的に生存していくことができるはずです。そのような進化のプロセス上にある病原菌として、人工培養できない絶対寄生菌(うどんこ病菌やさび病菌など)が考えられます。実際、彼らは生きた植物体でしか生きられないこともあり,その寄生の対象となる植物種の対象は極めて狭く、寄生性分化も進んでいます。そのため感染力は極めて強く、胞子1個でも感染することができる力を持っている一方で、感染後は自らに栄養を供給させるために、宿主植物にグリーンアイランドとよばれる生きた組織を温存させるような能力も備えています。

図3.コマツナ葉に寄生した白さび病菌のコロニー(B:白い小さな塊)の周辺に形成されたグリーンアイラアンド(A:濃い緑色の部分).

このような生物相互関係の進化プロセスは直接的に証明できるものではありません。今回のお話は、このようなイメージで植物病が発生する仕組みを理解しておけば、どういうタイミングで、どのくらいのレベルで防除したらいいのか、あるいは防除しなくてよいか、が感覚的に分かるようになりますよ、というメッセージです。理屈っぽいけれど、病害防除の意思決定の一助になれば幸いと思っています。

【参考文献】

Jones, J. D. G. and Dangl, J. L.(2006): The plant immune system. Nature, 444, 323-329.

Keen, N. T.(1993): Nature of Parasitism. (私信)

日本植物病理学会(2019):「植物たちの戦争」,講談社.

神戸大学研究ニュース(2017):被害拡大中のコムギいもち病菌の進化機構を解明.

.jpg)