植物の葉の表面には、気孔という小さな孔がたくさんあります。日中、植物が十分に水分を蓄えている場合には、この気孔を開いて水分を放出します。これを、蒸散といいます。じつはこの蒸散は葉温にとって重要なしくみなのです。

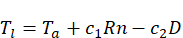

葉温は、葉が受ける日射などの放射量(正味放射量)と大気と葉の乾燥の度合いによる蒸散量のバランスによって決まります。この葉温Tl(°C)は次式によって表されます。

ここで、Ta は気温(°C)、Rn は葉が日射などの放射によって吸収する熱の大きさを示す正味放射量(W m⁻²)、D は蒸散によって葉から大気中に放出される水分量を示す飽差(kPa)です。また、c1 は葉が放射により吸収した熱によって葉温がどれだけ上昇するか(放射の加熱効果)を示す係数、c2 は放出した水分よって葉温がどれだけ低下するか(蒸散の冷却効果)を示す係数です(Monteith, 2013, Jones, 2015)。

植物は、日中は通常、日射などの放射によって吸収した熱のうち、生長にとって不必要な熱を、蒸散によって大気に放出します。このため、葉温は、日中、気温と比較してわずかに高いか、ほぼ等しいか、時には、低くなることもあります。

ところが、大気が非常に乾燥していると、植物は植物体内からの水分の損失を防ぐために、気孔を閉じて蒸散を抑えます。この時、飽差が小さくなり、放射による熱を十分に放出されないので、葉温が気温よりも過度に高くなります。

葉温が過度に高くなると、酵素の働きが低下するために光合成の効率が低下します(積算温度のお話)。また、蒸散が抑えられることにより、植物体内の水分や養分の循環も滞るために生育が不良となります。これが、植物が「乾燥ストレス」を受けている状態です。このような状態が長く続くと生理機能に障害が生じ、枯死、あるいは収量や品質低下などにつながることもあります。

このことから、葉温が植物が乾燥ストレスを受けているかの目安となることがわかります。ですから、この葉温を測定することで植物が乾燥ストレスを受けているかどうかを早めに見極め、水やりなどの必要な対策を講じることができます。これは、まさしく、私たちが体調が思わしくない時に、体温計で測定した体温から、服用するか受診するかなどの判断を下すのと同じですね。