2025年7月6日(改訂)

春が近づくと、サクラの開花が待たれます。テレビやSNSでは、いくつかの気象情報会社から「サクラの開花予想」が発表されます。このサクラの開花日の予測には、「400°C・dayの法則」あるいは「600°C・dayの法則」と呼ばれる経験的な法則が用いられています。この法則は、2月1日から毎日の日平均気温の累積が400°C・day、あるいは日最高気温の累積が600°C・dayに達する頃にサクラ(ソメイヨシノ)が開花するというものです。東京靖国神社にあるサクラの標本木の開花日(東京管区気象台)に関して、過去25年間のデータをもとに、実際の開花日とこの「400°C・dayの法則」、あるいは「600°C・dayの法則」から求めた開花日を比較すると、その差はほぼ5日以内になっており(図1)、これらの法則からサクラの開花日がまずまずの精度で推定できることがわかります。

図1.2001年~2024年に関して,東京靖国神社にある標準木の開花日と,近隣のアメダス観測地点(大手町/北の丸公園)の日最高気温,日平均気温の累積値が、それぞれ600℃,400°C(閾値)に達した日との差(正値は実際の開花日より、累積値が閾値に達した日が遅いことを示す).なお、2015年から大手町から北の丸公園に観測値が変更された.アメダス観測資料,さくらに関する情報より.

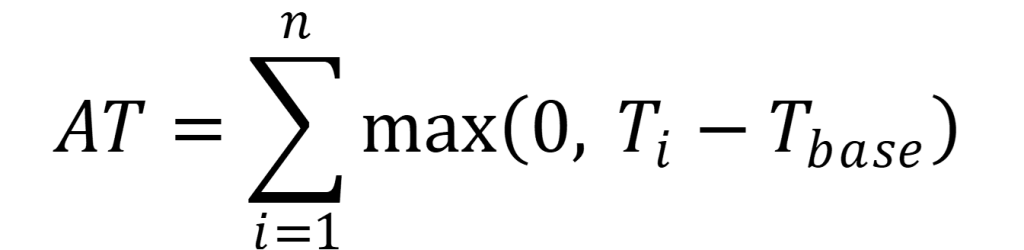

このように、さくらの開花には、暖かさの指標となる気温の累積値が関係します。この気温の累積値が「積算温度」とよばれるもので、つぎの式で表されます。

ここで、AT は積算温度(°C・day)、 Ti は 日の日平均気温または日最高気温(°C)、そして Tbase は基底温度(°C)を示します。この基底温度とは、寒さのために植物の生育がほぼ止まる温度であり、サクラの開花に関して計算するときには0°Cとします。また、i = 1 は計算開始日(気温の累積を開始する日)、 n は計算終了日なので、この式は、計算開始日から終了日までの毎日、日平均気温または日最高気温から基底温度を引いた値と0を比較して、そのうち大きい値を累積することを示しています。ですから、計算開始日である2月1日からの日平均気温が3°C、-1°C、5°C、・・・・・の日が続く場合、積算温度は3°C・day+0°C・day+5°C・day+・・・・・となります。

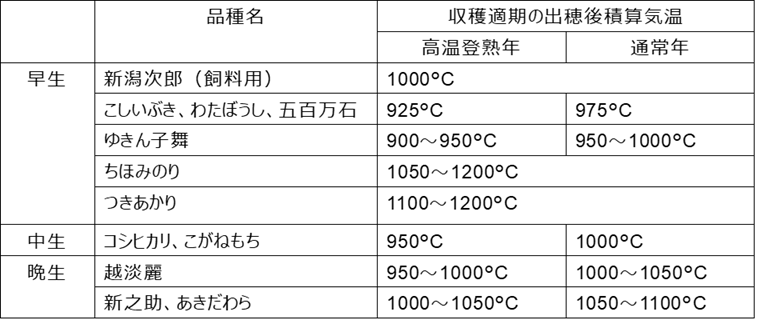

この積算温度は、サクラばかりでなく、植物の生育(開花、登熟など)の進行の度合いの推定にも用いられます。例えば、コメの収穫適期は出穂からの日平均気温の累積が収穫適期の目安となっています(表1)。なお、最近の高温となる年(高温登熟年:出穂後20日間の平均気温が十分高い年)は、従来よりも早く刈り取りを検討する必要があると報告されています(新潟県)。

表.コメの収穫適期の目安(新潟県).ここで,収穫適期は,籾全体の 85~90%程度が黄化した頃としている.新潟県新発田地域振興局、全農より.

冬に栽培するレタスに関しては、定植日からの積算温度と葉齢(本葉数)が明らかにされており、収穫適期(葉齢38枚の時)は積算温度が751°C・dayなる頃になると報告されています(静岡県)。

このように、積算温度によって植物の生育の度合いを推定できますが、これは、「生育に関係する酵素の反応速度」と「温度」が図2のような関係があることによります。基底温度(温度A)以下では、酵素反応は進まないので反応速度は0ですが、温度AからBの範囲では、温度が高くなるにしたがって酵素反応が活性化し、反応速度は大きくなるので、これとともに生育に関係する化学反応も進みます。ですから、この範囲では、積算温度を捉えることで、生育の度合いを推定することができるのです。

図2.温度と生育に関係する酵素の反応速度の模式図.赤線は積算温度を用いる時の比例関係を示す.作物用語事典より.

なお、「生育に関係する酵素の反応速度」が「温度」との関係は、温度Bから温度Cの範囲では反応速度はほとんど変化しませんが、温度Cから温度Dの範囲では反応速度は温度とともに小さくなります。これは、温度が高いために酵素反応に障害が生じるためです。そして、温度D以上では酵素そのものの活性や機能が失われることから、生育が停止(生育速度は0)となります。今後、温暖化による高温で生育障害が生じることが多くなると予想されることから、温度B以上の「温度」と「生育に関係する酵素の反応速度」との関係を注意深く検討することが必要となります。

ここで、サクラの開花、コメやレタスの収穫適期の推定では、「気温」を累積した「積算温度」を用いています。この、「気温」は大気の温度、「温度」は植物体あるいは植物表面の温度です。では、なぜ「積算温度」の推定に「気温」を用いることが可能なのか。これは、気温を日値(日単位)で取り扱う場合には「気温」と「温度」の差が小さいことから、気温を累積した「積算温度」は、植物の生育を説明し、生育段階を推定するのに有効な目安となるからです。しかし、作物が凍霜害あるいは高温障害を受ける時などには、「温度」と「気温」を分けて考える必要があります。この植物体あるいは植物表面の温度である「温度」と大気の温度である「気温」に関しては、またの機会にお話ししましょう。