作物は乾燥ストレスを受けた時には、葉の表面にある気孔が閉じることにより蒸散が抑えられ、葉温が高くなります。そこで、葉温によって、作物がどの程度乾燥ストレスを受けているかを判断するができます(葉温のお話)。農業現場では、この葉温を測定するために赤外線放射温度計が使われており、この測定された葉温をもとに適切なタイミングで水やり(灌水)が行なわれます。

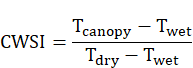

葉温から乾燥ストレスの程度を定量化する指標としてCrop Water Stress Index(CWSI)があります(Idso et al., 1981; Jackson et al., 1988)。このCWSIはつぎの式で表されます。

ここで、Tcanopy は測定の対象となる葉(対象葉:処理を行わない葉)、Twet は蒸散が十分に行われる葉(湿潤葉:乾燥によるストレスを感じない葉)の葉温です。また、Tdry は蒸散が行われない葉(乾燥葉:乾燥ストレスを感じたために気孔を閉じた葉)の葉温を示します。そして、Tcanopy が Tdry とTwet の間のどこに位置するかによって、葉の水分状態や乾燥ストレスの度合いを推定します。ですから、CWSIは0.0〜1.0の範囲をとり、0.0に近いほどストレスが弱く、1.0に近いほど強い乾燥ストレスを受けていることを示します。

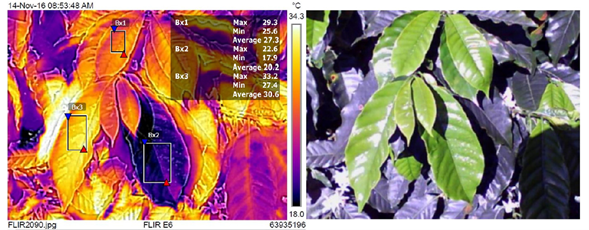

熱画像を取得することができる放射温度計を用いて測定した葉温をもとに、指標 CWSIによる作物の乾燥ストレスの推定例を図に示します(Craparo, et al. 2017)。これは、南アフリカにあるコーヒー・プランテーションで栽培されているアラビカコーヒーの、2016年11月14日8:53の葉温の測定結果です。測定では、湿潤葉は葉の表面を水で濡らすことで、蒸散が最大の状態にします。これに対して、乾燥葉は両面をワセリン(石油ゼリー)で覆い、気孔を完全に閉じた状態にします。

図.コーヒーの葉の熱画像(左)と対応するRGB画像(右).Bx1、Bx2、Bx3はそれぞれTcanopy(対象葉)、Twet(湿潤葉)、Tdry(乾燥葉)の位置とその葉温を示す.各部分の葉温の最小値,最大値,平均値が左図の右上に示されている(Craparo, et al. 2017).

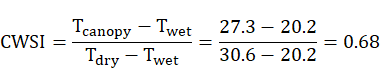

今回の例では、熱画像上に、 Bx1、Bx2、Bx3 として、対象葉、湿潤葉、乾燥葉それぞれの測定位置と葉温(Tcanopy 、Twet 、Tdry )の最小・最大・平均温度が示されています。この測定結果から、それぞれの平均値を用いると、CWSIは

となります。

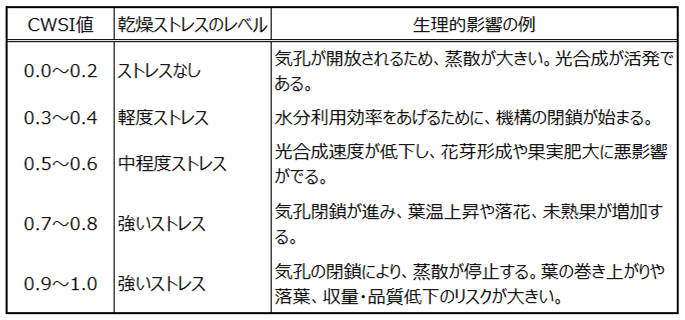

ここで、コーヒーの場合に関するCWSIの値と生理的影響を表に示します。

表.CWSI値と生理的影響(コーヒーの場合)(Craparo, et al. 2017)

今回の測定例では、CWSI = 0.68 ですから、対象となる葉は強い乾燥ストレス状態であると評価され、この樹木は速やかに灌水(給水)を行う、あるいはマルチングや遮光などのストレス軽減策が必要というレベルだと判断されます。このように、熱画像を用いた乾燥ストレス推定は、視覚的にとてもわかりやすいことがわかります。

しかしながら、この方法による乾燥ストレス推定は、葉温が放射や葉の向き、陰葉や陽葉かの違いで変化し、作物群落のなかで大きなばらつきがあります。また、乾燥ストレスの程度を決めるためのスケールとなる湿潤葉と乾燥葉の葉温は測定タイミングや一日の間で大きく変化します。さらに、湿潤葉は濡らし方や蒸発速度の違いで温度が変動しやすく、乾燥葉もワセリン塗布の厚みや位置などでその温度に変化が生じるなど、評価結果に大きな誤差を生む数多くの問題点があることが指摘されています(Craparo, et al. 2017)。

これらの問題点を解消するためには、

・熱画像を用いた乾燥ストレス推定では、葉温は瞬間値ではなく、一日の時間変化に注目する、

・数値モデルや標準化した装置などから、人工的に湿潤葉と乾燥葉の温度を定める、

・そして、複数葉の測定や群落全体の葉温測定など、測定方法を改良して樹木全体で評価する、

などの工夫が考えられます。

葉温は植物の乾燥ストレス評価の強力な有効な手段です。ここで示した熱画像を用いたCWSI推定は乾燥ストレスの程度を視覚的にとてもわかりやすく表現でき、適切なタイミングでの灌水管理やストレス対策が可能にします。

近年では、ドローン(UAV)に熱赤外カメラを搭載して圃場全体の葉温を測定する手法が開発されています。これにより、広い圃場を短時間でスキャンして乾燥ストレスの分布をマップ化できるほか、複数回の飛行することでCWSIの時系列データを取得することが可能です。こうしたデータは、ストレスの進行を早期に検出し、必要な区画に重点的に対策を講じるために有効です。

今後、基準温度の設定や測定手法の標準化とあわせて、ドローンやAI画像解析など新しい技術を活用した技術の導入により、より効率的で持続可能な灌水管理が実現できると期待されます。