2025年10月17日(追記)

毎年秋になると、新米の品質が話題になります。その指標のひとつに「一等米比率」があります。これは、農産物検査で格付けされた米のうち、最上位である一等のランクに入った割合を示す数値で、農家や消費者にとって非常にわかりやすい「品質の尺度」です。

新潟県は全国有数の米どころであり、「コシヒカリ」や「新之助」といったブランド米が知られています。ところが、ここ数年は夏の高温の影響を受けて、この一等米比率が大きく変動しています。今回は、新潟県と農林水産省が公表している品種別の一等米比率データをもとに、新潟県における気温と米の品質の関係を整理してみます。そして、高温の年に生産者の方々がコメの品質を守るためにどの様に対応しているのかを考えてみることにします。

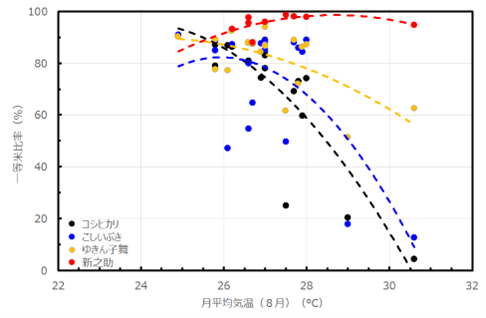

新潟県がまとめた「令和6年産米の作柄、品質の状況とその要因」には、主要品種ごとの一等米比率(%)が示されています(新潟県農林水産部、2024)。そこには、ゆきん子舞89、こしいぶき88、コシヒカリ71、新之助98、うるち(粳)米全体78という数値が並びます。このように、同じ年でも品種によって大きく違うことがわかります。とくに令和5年(2023年)では、登熟期の気温が平年よりも著しく高く(8月は平年よりも4.1°C、9月は平年よりも3.3°C高い)、高温耐性の弱いコシヒカリの一等米比率が4.7に急落しました。一方で、高温耐性を考慮して開発された新之助は、このような厳しい条件下でも94.7と高い一等米比率を維持しました。 実際に、新潟県の粳米品種別一等米比率を気温(新潟の8月の月平均気温:登熟期の平均気温にあたる)でプロットすると、品種ごとの特徴が見えてきます。次の図は、新潟県の粳米4品種(コシヒカリ、こしいぶき、ゆきん子舞、新之助)について、2006年から2024年までの8月の平均気温と一等米比率との関係を示したものです。点は各年の関係を示し、破線はその2次の回帰曲線を示します。これから、一等比率の低下は何度くらいから現れるか、そして品種間で気温との関係にどのような違いがあるのかがわかります。

図.新潟における8月の月平均気温と、新潟県で栽培されている粳米品種(コシヒカリ、こしいぶき、ゆきん子舞、新之助)別一等米比率との関係(農林水産省米穀の農産物検査結果等 平成18(2006)年から令和6(2024)年まで より).

登熟期が高温であると、中が白く濁った米(白未熟粒)や粒が割れた米(胴割粒)の発生が増え、品質が下がるために、一等比率が低下します。図からわかるように、「登熟期の気温が数°C高いだけで、一等米比率は数十%単位で変わり得る」という変化が明瞭に現れています。コシヒカリ(黒点)とこしいぶき(青点)は、月平均気温が25°Cより高くなると、その一等米比率は急激に低下します(コシヒカリの2次の回帰線(黒の破線)とこしいぶき(青の破線)。月平均気温と一等米比率との関係の変化の傾向を示しています)。これに対して、新之助(赤)は約29°Cまで、高い一等米比率を維持しています。この新之助は高温障害の影響を軽減するために、2008年から開発され、2017年に全国にお披露目された晩生(おくて:登熟が遅く、秋の涼しい時期に実る)の品種です。

しかし、図でみられる点のばらつきが大きいことからわかるように、一等米比率を決める要因は気温だけではありません。栽培現場の圃場管理によっても、高温による影響を和らげることによって、一等米比率が変わります。たとえば、刈り取り時期を前倒しして、登熟期後半の高温による品質劣化を防ぎます。また、深水・間断灌漑という水管理を行い、稲体の温度を下げることで、白未熟粒の発生を抑えることができるそうです。さらに、出穂前の栽培管理(追肥・穂肥など登熟直前の窒素追肥)は、米粒の中身の詰まり具合を良くする効果があり、一等米比率の維持に寄与します。なおこれに関しては、穂肥を多く与えすぎると未熟粒が増え、さらに玄米中のタンパク質濃度が上がって食味が下がることが報告されています(吉野裕一、2007)。そのほか、斑点米カメムシなどの病害虫もまた高温年に増え、一等比率を押し下げる要因になることから、その防除は欠かせません。

このような、高温による一等米比率の低下に対して、栽培現場ではさまざまな栽培管理を行うことで、高温による影響を和らげてようとしています。とはいえ、図で示したように、平均気温が数°C上がるだけで品質がおおきく低下するという事実は、近年のように夏の平均気温が年々高くなる傾向が続く中で、一等米比率の維持はさらに難しくなることが予想されます。こめの品質を守るためには、気象条件に合わせた栽培管理の強化と、そして高温に強い品種を栽培すること両立が求められていることを示しています。

(参考文献)

新潟県,2023:令和5年産新潟米の1等級比率低下要因と対応について~ 令和5年産米に関する研究会報告書 ~,P89.